2025年4月,69岁的王阿姨在浙江大学医学院附属第二医院(以下简称“浙大二院”)接受了一项开创性的治疗——诱导多能干细胞(iPSC)衍化的多巴胺神经元移植手术,成为浙江省首位接受该疗法的帕金森病患者。术后半年,她的生活质量发生了翻天覆地的变化。

患帕金森病8年来,王阿姨逐渐失去了独立生活的能力。尽管尝试了多种药物和康复训练,王阿姨的症状仍在不断加重,全家一度陷入无助。“之前站都站不稳,走路像拖着沙袋,连自己穿衣服都成问题,更别说照顾家人了。”王阿姨说。

转机出现在她得知浙大二院开展的一项临床新疗法——“诱导多能干细胞(iPSC)衍化的多巴胺神经元移植治疗帕金森病”。在详细了解并征得家属同意后,王阿姨决定参与该治疗。

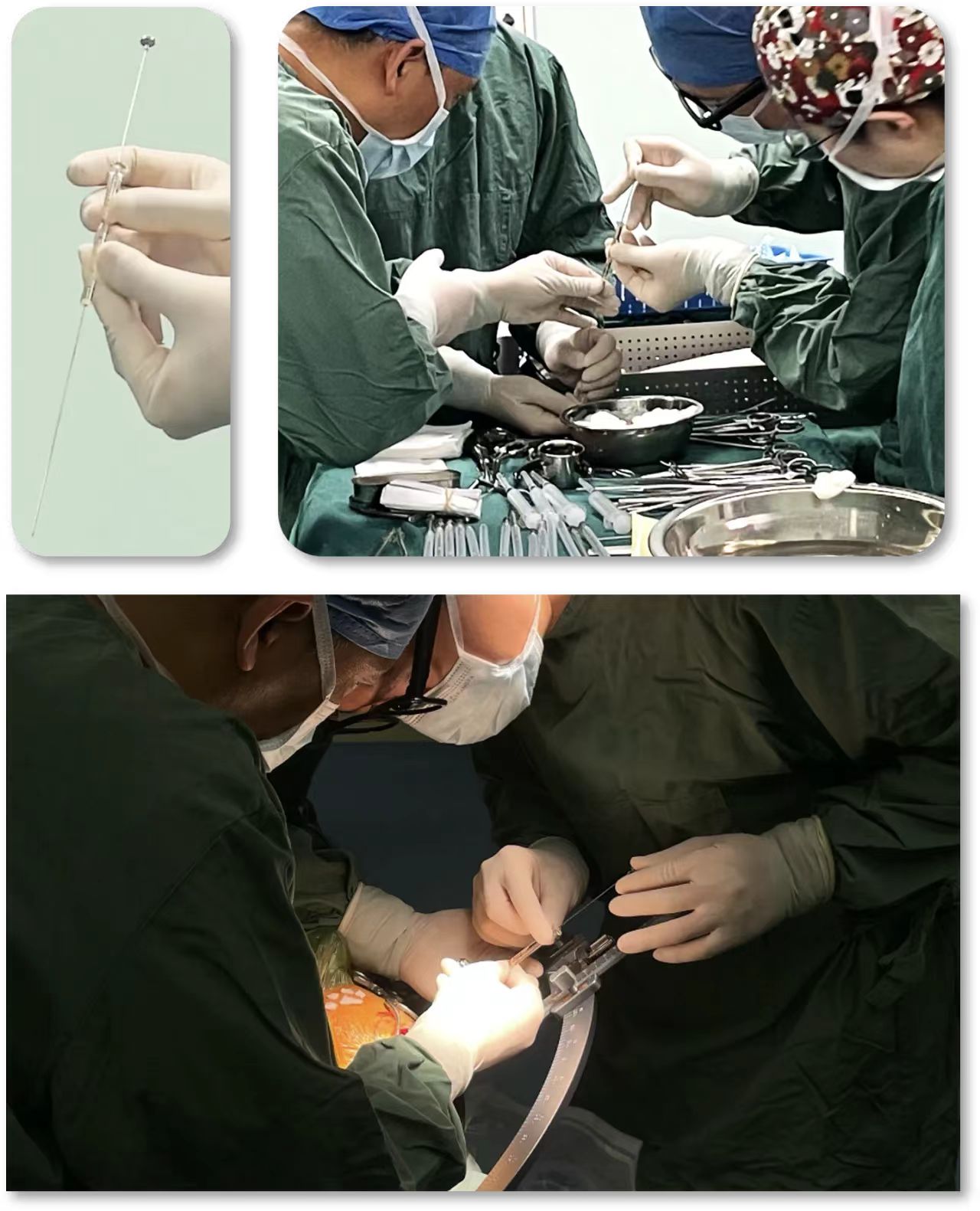

手术由浙大二院神经外科陈高与严锋主任医师团队共同完成。团队利用经颅立体定向技术,将高质量的多巴胺前体细胞精准移植到患者大脑的壳核区域。据严锋主任介绍,该疗法瞄准帕金森病的核心病理机制,旨在从源头上补充缺失的多巴胺能神经元,而非仅控制症状。

术后六个月随访显示,王阿姨的震颤症状基本消失,日常活动不再依赖他人协助,服药剂量和频率也显著减少。“她整个人都‘活’过来了,像重新学会了生活,状态好的时候甚至还可以去逛公园。”王阿姨的家人在采访中告诉记者。

据严锋介绍,该疗法属于神经修复领域的重大进展,其优势在于能够实现“细胞替代”,重建受损的运动神经环路。“术后初期的改善可能与手术刺激残留多巴胺释放有关,但真正的长期疗效来自移植细胞在4–6个月后发育成熟、整合入大脑网络并持续分泌多巴胺。”他强调,该疗法目前主要适用于药物疗效减退、运动症状显著的中晚期帕金森患者,尤其是对现有治疗反应不佳的人群。

该疗法由浙大二院神经内、外科联合西湖大学刘晓东教授团队共同推进,团队在细胞纯度、活性及移植方案上实现了多项技术优化,并依据国人身体特征设定了更精准的给药剂量。

目前,该疗法仍处于临床研究阶段,团队正进一步探索其长期安全性、疗效维持时间及适应证拓展方向。严锋主任表示,未来研究将聚焦于优化细胞制备工艺、建立个体化治疗方案,并推动技术标准化与成本控制,争取早日让更多帕金森患者受益。

随着我国帕金森病患者人数预计在2050年突破千万,此类细胞替代疗法不仅为患者带来新生希望,也有望成为中国在神经退行性疾病治疗领域实现原创突破的重要方向。

热点资讯